Зачем разбираться в теме перед экзаменом

Вписанные углы встречаются почти в каждом варианте профильного ЕГЭ, а значит именно здесь легко набрать или потерять баллы. Тема кажется узкой, однако за ней скрыты цепочки выводов, которые переходят к дугам, хордорам, биссектрисам и даже к стереометрии. Понимание свойств избавляет от лишних вычислений и сокращает время решения. Чем короче алгоритм, тем меньше риска ошибиться из-за волнения. Кроме того, задачи на окружность часто комбинируются с тригонометрией, поэтому крепкое знание углов экономит усилия в двух разделах сразу. Чтобы продвинуться, разберёмся в базовой терминологии, затем посмотрим теорию, а после закрепим её на прототипах из открытого банка ФИПИ.

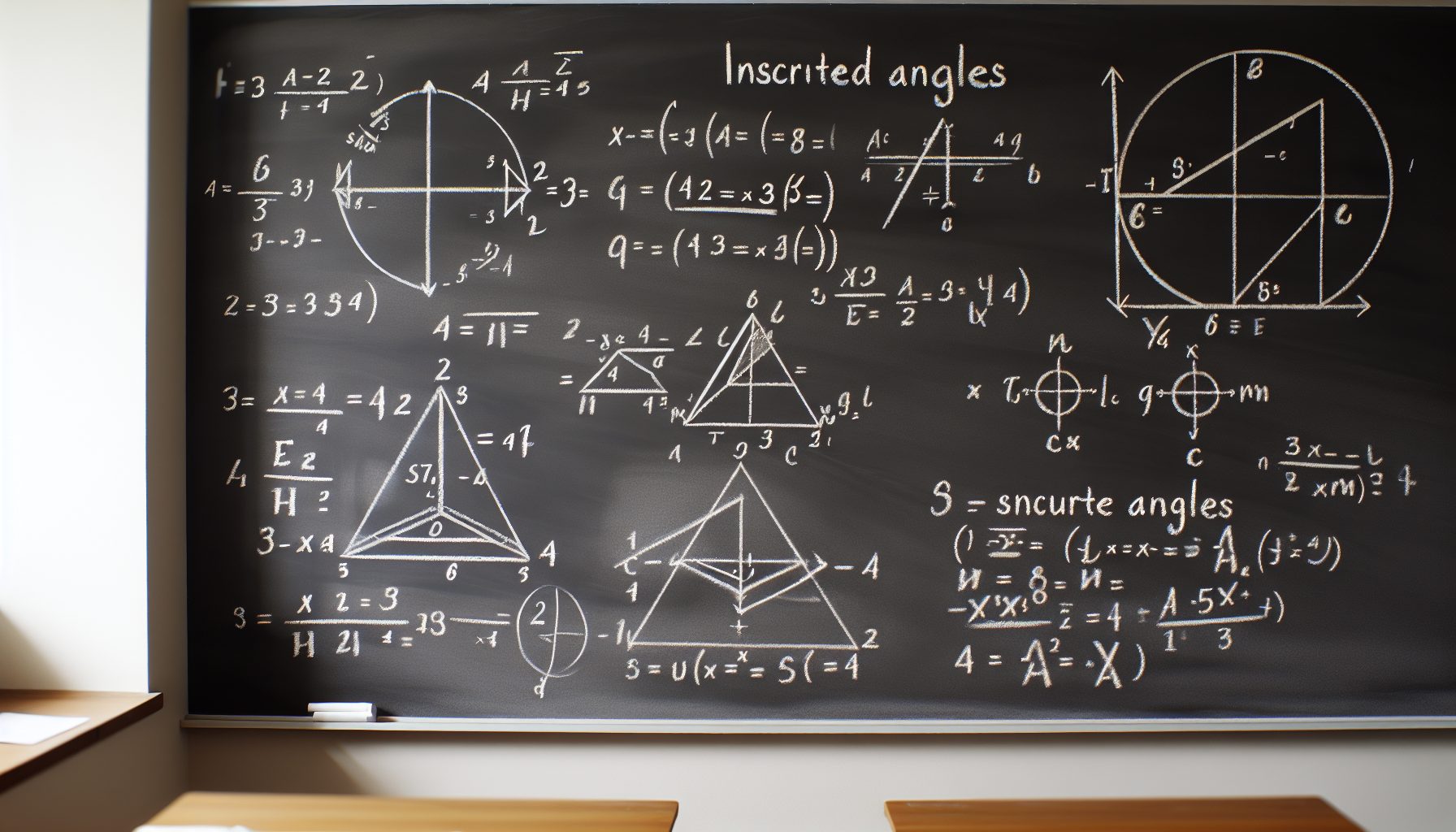

Базовые определения без сухости

Начнём с простых рисунков. Вписанным называется угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны проходят через другие две её точки. Угол, опирающийся на дугу в 180°, именуют вписанным прямым. Центральным называют угол с вершиной в центре окружности; его стороны тоже проходят через край окружности. Связь между этими видами углов делает задачу управляемой: величина вписанного угла равна половине градусной меры соответствующей дуги. Из свойства сразу вытекает ключ: если знаем диаметр, то получаем прямой угол; если знаем центральный угол, то вписанный вычисляется делением пополам. Дуга, в свою очередь, измеряется в тех же градусах, что и центральный угол. Чтобы не путаться, тренируйтесь подписывать дуги тонкой линией, а углы выделять толстой.

Теория: вписанные углы без тумана

Главное свойство уже названо, но важно видеть, как оно работает в разных конфигурациях. Рассмотрим четыре точки A, B, C и D на окружности. Угол ABC опирается на дугу ADC. Угол ADC опирается на дугу ABC. Сумма этих двух вписанных углов всегда равна 180°. Факт полезен при доказательствах в задачах второй части. Ещё одно следствие: углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, между собой равны. Поэтому достаточно вычислить хотя бы один, чтобы найти остальные. Если к окружности проведён касательный отрезок, угол между касательной и хордой равен вписанному углу, опирающемуся на ту же дугу. Связка «касательная–хорда» часто появляется в №16 и №18. Не забываем и об обратных утверждениях: если угол между хордой и касательной известен, мы можем восстановить значение дуги. Такое обратное движение встречается реже, но приносит легкие два-три балла.

Частые ошибки и ловушки

Самая популярная ошибка — путать «опору» угла на дугу. Студент ставит дугу между неверными точками и получает неправильный результат. Решение простое: блок схему мысленно повторяйте каждый раз. Вторая беда — смешение понятий «хорда» и «диаметр». Диаметр — это хорда, проходящая через центр, но его наличие немедленно влечёт прямой угол, а обычная хорда такого бонуса не даёт. Наконец, некоторые забывают, что свойство равенства углов распространяется только на углы, опирающиеся именно на одну дугу, не на равные дуги. Подобные мелочи портят статистику. Во избежание потерь проверяйте, совпадают ли конечные точки дуги. На черновике отмечайте их одинаковым цветом или штриховкой. Избегайте ошибок величины: вписанный угол не может быть больше центрального.

Типовые задания из второй части

Разберём три прототипа.

- Даны точки A, B, C, D на окружности, AC — диаметр. Требуется доказать, что угол ABD равен углу ACD. Решение идёт через равенство углов, опирающихся на одну дугу AD.

- Проведена касательная в точке A. Хорда AB образует с окружностью угол 34°. Найдите угол ACB, где C — произвольная точка окружности. Используем правило «касательная–хорда»: нужный угол также 34°.

- В окружность вписан четырёхугольник. Известны две соседние стороны и угол между ними. Необходимо найти площадь. Сначала выводим величину противоположного угла через сумму 180°, затем используем формулу площади через стороны и угол.

Каждый пример иллюстрирует приёмы, которые экзаменаторы любят комбинировать. Отрабатывайте их до автоматизма, чтобы в стрессовой среде экономить ресурсы.

Стратегия решения под давлением времени

Алгоритм можно записать на полях рабочей тетради. Сначала чертим окружность без измерений линейкой: важна не точность, а схема. Затем отмечаем все данные углы, дуги, касательные. Делаем два прохода: на первом ищем прямые углы, на втором — равные и смежные. После черновой отметки формулируем план из двух-трёх шагов. Только теперь переходим к чистовику. Такой каскад уменьшает путаницу и убирает возвращения к началу. Если что-то не складывается, ищите диаметр: его обнаружение нередко развязывает узел. Закрепив стратегию, вы станете решать типичное задание за три-четыре минуты, а сложное — за восемь.

Мини-тренажёр: пять шагов для закрепления

Выполните короткий комплекс вечером.

- Нарисуйте окружность, отметьте четыре точки, соедините все хорды, подпишите дуги.

- Выберите произвольный вписанный угол, найдите опорную дугу и вычислите его величину, задав дуге число.

- Проведите диаметр, проверьте, какие углы стали прямыми.

- Добавьте касательную. Сравните угол касательная–хорда с найденным ранее.

- Сформулируйте три теоремы, которые проявились на рисунке, и запишите их без учебника.

Проход всего комплекса займёт около десяти минут, а закрепление сохранится надолго.

Полезные ресурсы и финальный совет

Официальный банк ФИПИ содержит более ста заданий с вписанными углами. Используйте фильтр «Окружности» и решайте двадцать подряд, не глядя в ответы. Видеоразборы от ведущих учителей помогают, когда решение не идёт. Хорошо работает и классический сборник Ященко — там встречаются редкие конфигурации. Если нужна системная подготовка, загляните в онлайн-школу El-Ed: курс подготовки к ЕГЭ построен на ежедневной практике и даёт чёткую обратную связь. Завершая, напомню главный принцип: рисуйте всегда, даже когда кажется, что чертёж очевиден. Бумага терпит, баллы не терпят ошибок.